以下是关于古代汉语“通论-古今词汇异同”的系统整理,涵盖核心概念、分类、实例及学习方法等内容,供你学习参考:

一、古今词汇异同的基本情况

语言是动态发展的,词汇作为语言的核心要素之一,古今差异尤为显著。古今词汇的异同可归纳为以下三种主要情况:

1. 古今意义基本相同

特点:词形和词义基本一致,体现语言的稳定性。

实例:

名词:天、地、日、月、山、川、风、雨、雷、电、牛、马、人、手等。

动词:出、入、起、立、哭、笑、打、骂、跳、叫等。

形容词:长、短、轻、重、大、小、美、丑、善、恶等。

数词:一、二、三、十、百、千、万等。

注意:即使意义基本相同,古义可能更具体或抽象(如“人”在《说文》中指“天地之性最贵者”,现代则更科学)。

2. 古今意义完全不同

特点:词形相同,但古今词义完全无关或意义消亡。

实例:

“该”:古代表“完备”(《楚辞·招魂》:“招具该备”),现代表“应该”。

“抢”:古代表“突过”或“撞”(《庄子·逍遥游》:“抢榆枋”),现代表“抢夺”。

“找”:古代表“划船”(《集韵》:“找,拨进船也”),现代表“寻找”。

“绸”:古代表“缠绕”(《诗经·豳风》:“绸缪牖户”),现代表“丝绸”。

“完”:古代表“完整”(《荀子·大略》:“完璧归赵”),现代表“终结”。

注意:这类词往往因事物消亡或语义演变导致古今脱节。

补充表:

3. 古今意义有同有异

特点:词义有继承关系,但存在范围扩大、缩小、转移或感情色彩变化。

实例:

词义扩大:

词义缩小:

词义转移:

感情色彩变化:

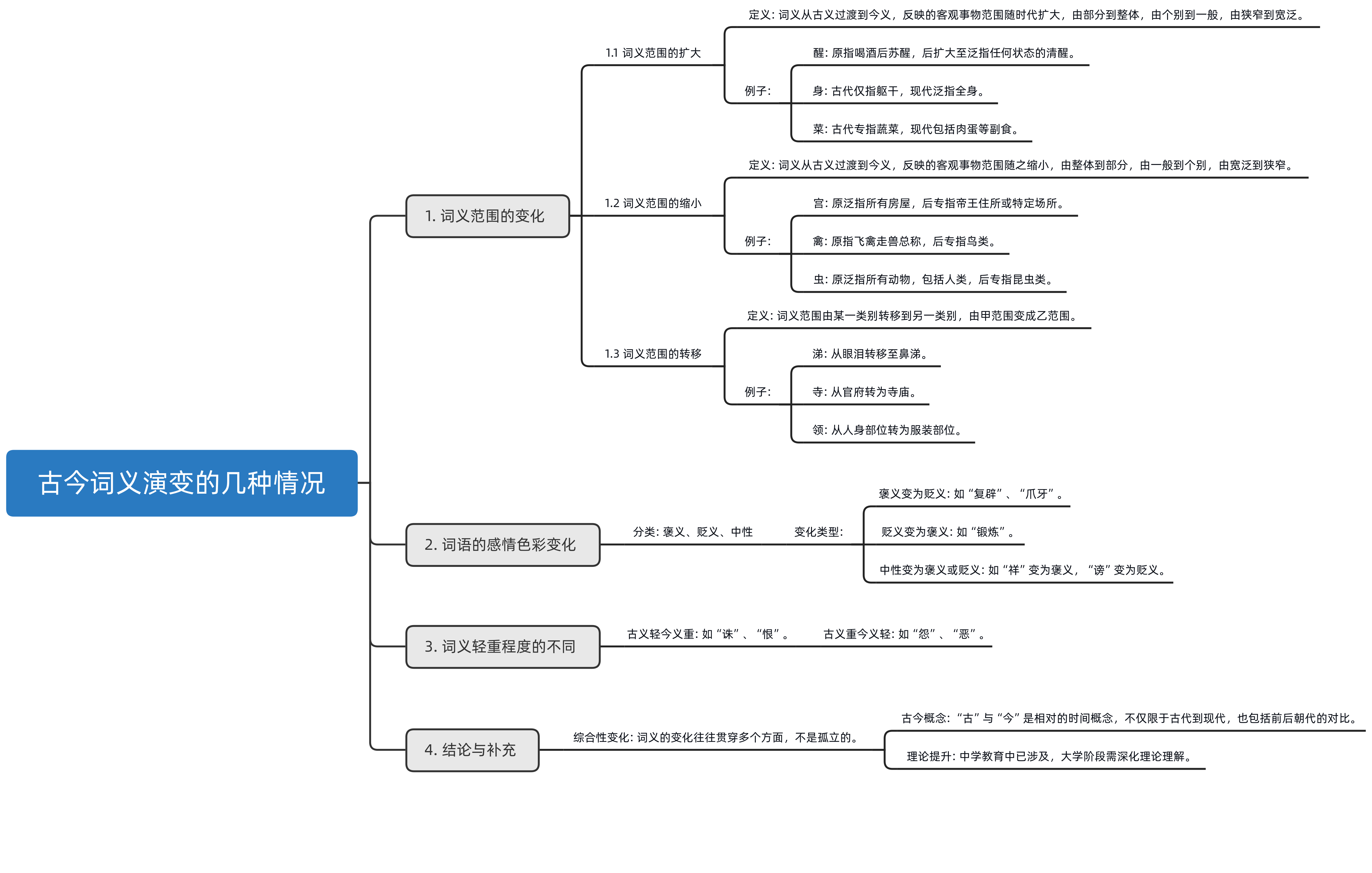

二、古今词义演变的规律

词义范围变化

扩大:词义外延增大(如“菜”→荤素并包)。

缩小:词义外延缩小(如“金”→黄金)。

转移:词义所指对象完全改变(如“脚”→踝下部分)。

词义感情色彩变化

褒贬转换:如“谤”由中性→贬义,“爪牙”由褒义→贬义。

轻重变化:如“怨”古义重(《诗经》:“怨是用暴”),今义轻;“恨”古义轻(《史记》:“恨不用公言”),今义重。

词义功能变化

虚化:某些词从实词虚化为虚词(如“所以”从表示工具/原因→表示因果关联)。

假借:如“所以”本义为“用来……的”,后假借为连词。

三、古今词汇异同的学习重点

掌握常见古今异义词

高频异义词:

亲戚:古义为内外亲属(《廉颇蔺相如列传》),今义为家庭成员。

行李:古义为外交使节(《烛之武退秦师》),今义为行装。

绝境:古义为与世隔绝之地(《桃花源记》),今义为无路可走。

丈夫:古义为成年男子(《谷梁传》),今义为妻子配偶。

所以:古义为“用来……的”(《师说》),今义为因果关联词。

区分词义演变类型

词义扩大:如“江”“河”古指长江黄河,今泛指河流。

词义缩小:如“瓦”古指陶器总称,今专指屋顶材料。

词义转移:如“涕”古指眼泪(《楚辞》:“目极千里兮伤春心,魂兮归来!哀江南”),今指鼻涕。

注意词义的细微差别

“劝”:古义为鼓励(《左传》:“以劝事君者”),今义多为规劝。

“爱”:古义含“吝啬”(《孟子》:“吾何爱一牛”),今义无此义。

“再”:古义仅表“两次”(《左传》:“一之谓甚,其可再乎”),今义可表“重复”(如“再试一次”)。

四、学习方法与策略

卡片记忆法

制作古今异义词卡片,正面写古义,背面写今义,反复记忆。

示例:

词:走

古义:跑(《史记》:“兔走触株”)

今义:步行

文言文阅读实践

通过阅读经典文言文(如《左传》《战国策》《史记》),结合上下文理解词义演变。

示例:

《桃花源记》:“率妻子邑人来此绝境”中,“绝境”指与世隔绝之地,非现代“无路可走”之义。

组词造句练习

用古今异义词造句,对比古今用法差异。

示例:

古义句:臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。(《廉颇蔺相如列传》)

今义句:我的亲戚都支持我的决定。

工具书辅助

使用《辞源》《辞海》《汉语大字典》等工具书,查阅词义演变详情。

注意:工具书可能混杂古今义,需结合文献例证判断。

五、总结

古今词汇的异同是语言发展的直接体现,掌握这些差异对理解文言文和现代汉语的演变至关重要。学习时需:

分类记忆:区分基本相同、完全不同、有同有异三类词。

结合实例:通过经典文献中的例句加深理解。

关注演变规律:分析词义扩大、缩小、转移及感情色彩变化。

灵活运用:通过阅读、造句和工具书巩固知识。

若需进一步探讨具体词例或演变机制,欢迎随时提问!